第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(札幌、 2025年6月20日~22日 )で、インドネシア研修(2023年度)の発表を行いました!

北海道プライマリ・ケア学会の参加者で振り返りを行いました

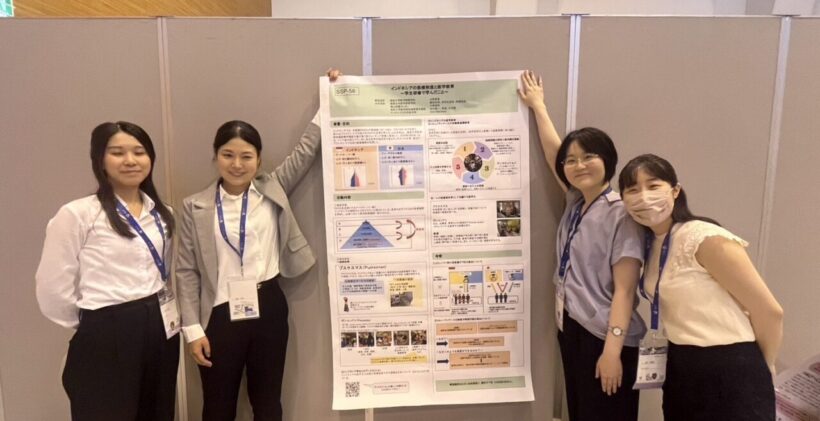

6月20日〜22日の3日間、北海道札幌市にて第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会が開催されました。鳥取大学地域医療学講座からは第1回(2023年度)インドネシア研修の発表メンバー4名、総合診療やプライマリ・ケアに関心がある2名、合計6名の学生が参加させていただきました。

7月4日は学会に参加した学生と先生方で、北海道プライマリ・ケア学会を振り返る会を開催しました。

まず、札幌で美味しかった食べ物についてお話しました。スープカレー、海鮮丼、お寿司、ジンギスカン、味噌ラーメン、白い恋人ソフトクリーム、ロイズのソフトクリーム、夜パフェなど、美味しい食べ物は枚挙にいとまがなく、大いに盛り上がりました。各々、学会だけでなく、ご当地グルメも楽しむことができたようです。

場が温まったところで、学会で印象に残ったエピソード・学んだことについてお互いに共有しました。

私は今回が初めての学会でしたが、参加して良かったなと思ったことは、様々なセッションを通して総合診療の無限の可能性を実感できたとともに、全国から集まった総合診療に対するやる気に満ちた学生と出会い、刺激を受けることができたことです。「どうすれば協働できる?行政とプライマリ・ケア」や「スターバックス×家庭医 民間企業との協働で実現する『そこ・そこ』の地域活動」のセッションでは、総合診療医としての仕事に境界線を引かず、行政や企業とも同じ地域の構成員として協力し、地元の資源を最大限に活用して地域を活性化していくことの重要性を再認識できました。地域に関わる人たちとの連携や地域への継続的な介入が重要であるという点は、インドネシア研修の経験とも通じるところがあり、人間関係構築の専門家としての家庭医の役割を深く考えるきっかけになりました。また、「ネガキャン・コレクション2025」というシンポジウムに参加し、総合診療医に対して持たれがちなネガティブなイメージに、同じ志を持つ仲間と共に打ち勝つ気持ちを新たにできました。6月に結成された鳥取大学の総合診療サークルでも、ぜひモチベーションを高め合っていけたらいいなと思います。

ある学生は、企業ブースで出会ったNPO法人の小児科クリニックの理念に感銘を受けたそうです。そこは、ハンデのある子どもたちが「行きたいから行く」場所であり、預かり施設ではないというコンセプトで運営されています。親の「子どもを預ける」ことへの罪悪感を軽減するだけでなく、親同士の交流の場にもなっているとのことです。高齢者施設などにも応用できる、このような「サードプレイス」の重要性をメンバーで再認識できました。

北海道限定で展開しているコンビニエンスストア、セイコーマートの講演を聴きに行った学生は、セイコーマートが過疎地域においてインフラとしての役割を果たしていることが印象に残ったそうです。地域住民のニーズに応えるために、採算度外視で商品を置いたり、住民の要望で出店したりするなど、地域への貢献と継続の重要性に気付かされたようです。赤字であってもインフラとして地域に医療機関を残すという公的機関の役割と、民間企業が商売として成立させることの相違についても考えさせられました。

医学生の地域への貢献について、自身の経験と重ねて考察を深められた学生もいました。慶応大学の学生が北海道の地方で実習を行い、その地域に良い影響を与えたというエピソードが紹介されました。学生が地域に関わることで、住民は喜び、地域の良い点に改めて気づくきっかけにもなります。鳥取県においても、医学生が地域に貢献できる可能性が秘められているのではないかという提言につながりました。また、医師の偏在問題を解決するための一助として、医学生の活用が有効であるという意見も出ました。

地域医療における多職種連携やコミュニケーションの重要性についても議論が及びました。セッションでは、特に専門職間のコミュニケーション不足や、若い医師が先輩医師に質問しにくいといった課題が挙げられたようです。学生のうちから疑問に感じたことを質問する癖をつけること、異なる分野の人々と交流する機会を増やすことの重要性が再認識されました。

指導医がいない「ぼっちの家庭医」のためのオンライン勉強会「はっちぼっちステーション」も話題に上りました。対して、鳥取県は総合診療医の育成に力を入れており、ポートフォリオに対するフィードバックなど、指導医からのサポートを受ける機会に恵まれていることを改めて実感できました。

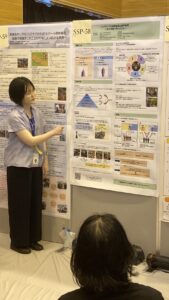

また、今回の第1回インドネシア研修のポスター発表は、研修参加者にとって今までの活動を振り返り、学んだことをさらに深める貴重な経験となりました。

ポスター作成にあたって、限られた発表時間の中で本当に伝えたい内容を絞り込み、視覚的に分かりやすく表現することに苦労しましたが、発表メンバーで何度も議論を重ねる中で考察を深め、新たな気づきを得ることができました。

発表には多くの質問を寄せていただきました。鳥取大学地域医療学講座での活動を学外に向けて発信したことで、たくさんの方に興味を持ってもらえたことに大きな意義を感じました。また、共同で論文執筆をご提案いただくなど、今後の活動につながる機会も得られました。今後は、インドネシア研修を通して学んだことを日本で実践し、現地でお世話になった方々に向けても活動報告を行う機会を設けたいと思います。

学会では見どころがたくさんあり、限られた時間の中でどれを見にいくか、かなり選択に迷いましたが、それぞれの心に残った企画の内容や、そこから学んだことをメンバーで共有し、考察を深めることができてとても良かったなと思います。振り返りを通して、今後の活動への意欲も高めることができました。

最後に、私事ですが、インドネシア研修の活動がスタートしてから現在までを振り返りたいと思います。私は第1回インドネシア研修参加時はメンバー内最年少の2年生でしたが、先輩方の様々なご経験、豊富なアイデア、バイタリティに大きな刺激を受けました。さらに、地域医療学講座の皆様から全面的なバックアップをしていただき、この2年間での成長を実感しています。改めて、地域医療学講座では、総合診療を志す人にぴったりの環境を整えてくださっていること、当時も今回の学会発表も引っ張っていってくださった先輩方に心から感謝しています。地域医療学講座に長年お世話になっている身として、ぜひ鳥取大学地域医療学講座の取り組みをさらに多くの方に知っていただけるよう、広めていけたらいいなと思います。

(M4 野濵)